5月6日上午,剛結束婚假從山東趕回綿陽,四川玖誼源粒子科技有限公司(以下簡稱“玖誼源”)技術經理張鵬的工作本上已記了好幾項要點:醫用回旋加速器中心區提升研究、研發團隊碰頭會議,“最重要的是早日推出國產30兆伏回旋加速器產品。”張鵬暗暗下定決心。

同一天,綿陽巨星永磁材料有限公司(以下簡稱“巨星永磁”)的技術人員曾基靈正準備搭乘火車前往成都,他將代表公司參與一項磁懸浮技術攻關。“磁懸浮是重要的技術方向之一,市場化前景巨大。”

張鵬和曾基靈都是從外地來綿的“新青年”,吸引他們的卻不是綿陽眾多的科研院所,而是企業或創新平臺——從事技術成果轉化與創新產品研發工作。

過去3年,綿陽吸引8.6萬名各類人才,其中碩士博士等青年人才超1.5萬名。這也是2024年綿陽新增1.1萬常住人口的關鍵支撐——在人口自然增長承壓的背景下,綿陽成為全省地級市中常住人口增長最多的城市。

在綿陽看來,抓產業必須抓科技。年初,綿陽定下“發揮中國科技城優勢,加快建成省域經濟副中心”的目標,而推動科技與產業“雙向奔赴”的突破點之一,正是為青年人才創新打拼提供平臺,著力暢通從新技術到新產業的轉化通道。

長期以來,綿陽存在著“科技”與“產業”缺乏聯動的問題:在綿國防科研院所在核技術、激光、磁性材料等領域實力雄厚,“大科技”要如何孵化出“大產業”?

破局,在人。

科技策源地 為國鑄劍亦能催生創新產業

“研究核技術的怎么可能不知道綿陽?”畢業于中國科學院的張鵬長期從事核技術及應用研究。2024年,當他萌生將實驗室成果轉化為產品時,特別是研制醫用回旋加速器時,他發現:選擇只有一個。

作為中國核武器研制基地,綿陽核醫療健康產業起步較早。玖誼源研發了首臺國產醫用回旋加速器,靠的正是院所企業聯合攻關。

綿陽有國家級國防科研院所20家,哪些技術適合產業化?要做好雙向選擇,關鍵在人,在于經常走動。

四川星際榮耀航天動力有限責任公司的火箭發動機試車臺。 攝影/趙明

“五一”假期,游仙區芙蓉溪畔綠道成為騎行愛好者的“打卡”地。5月10日,游仙區在此舉行院地青年聯誼活動,增加彼此了解,今年是第三屆。

“走動”無處不在。綿陽舉辦的會議活動,經常邀請院所負責人出席。頻繁走動中,許多隔膜得到化解,更多合作得以促成。

以核醫療健康產業為例,依托院所相關資源,目前已簽約項目28個,總投資超223億元,入駐中廣核技、先通醫藥等15家企業,涵蓋醫用同位素、質子醫療裝備等領域。

綿陽磁性材料產業發展則是另外一條路線。在巨星永磁的生產車間里,一塊塊銀白色的拇指大小的磁鋼通過機器,隨著“咔嚓”聲,瑕疵品被拍照識別,合格產品則被打包發往某電動自行車企業。

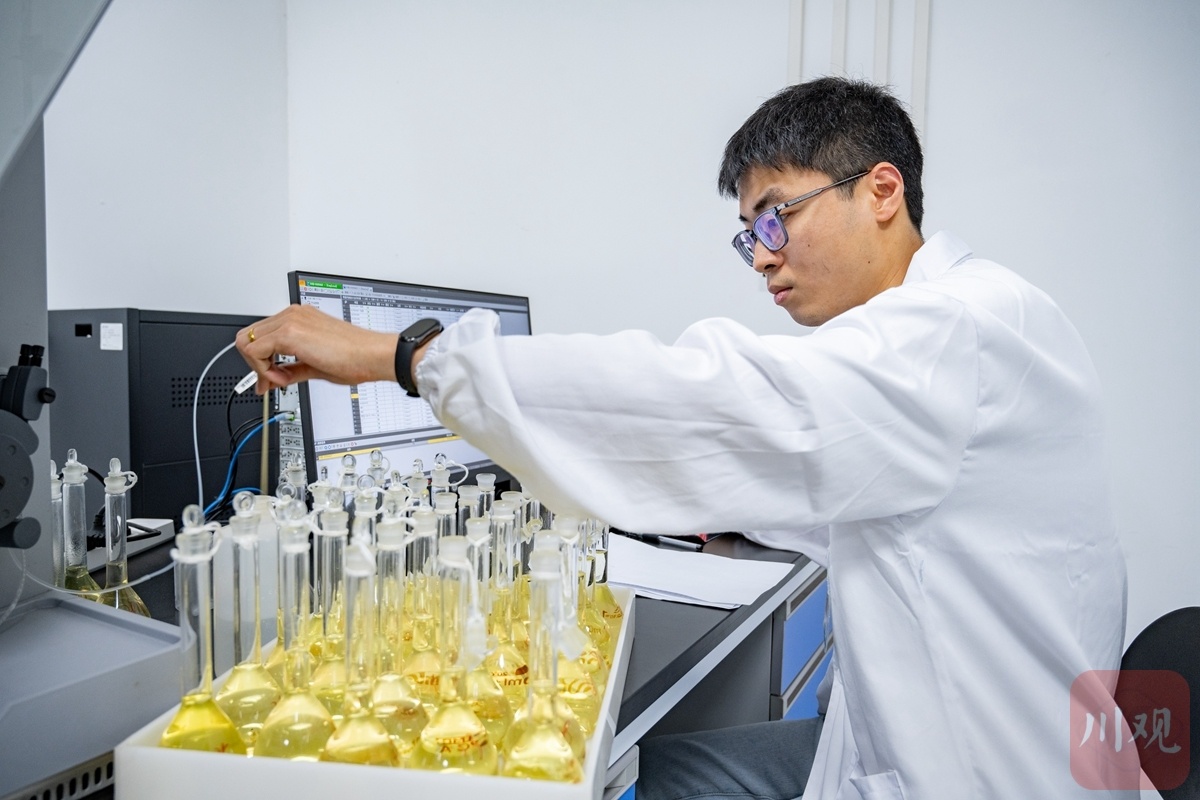

綿陽巨星永磁材料有限公司的科研人員正在做試驗。攝影/趙明

磁性材料應用非常廣。據估算,一臺新能源汽車會使用2—5.5公斤磁鋼,這個數字在人形機器人方面則是2—5公斤。

四川有豐富的稀土資源,不乏院所和下游需求,巨星永磁則補齊了中游萬噸級磁材生產基地的短板。

巨星永磁在去年推出一款磁鋼產品,磁能量密度提升15%以上,能耐150攝氏度的高溫。“院所研究偏橫向,面比較廣,而企業側重縱向,深挖產品工藝。”巨星永磁常務副總經理黃浩說。他帶領研發團隊改造過程和工藝參數,讓產品性能得到極致發揮。受該產品帶動,今年有望實現20億元產值。

成果轉化器 中試平臺將樣品變為產品

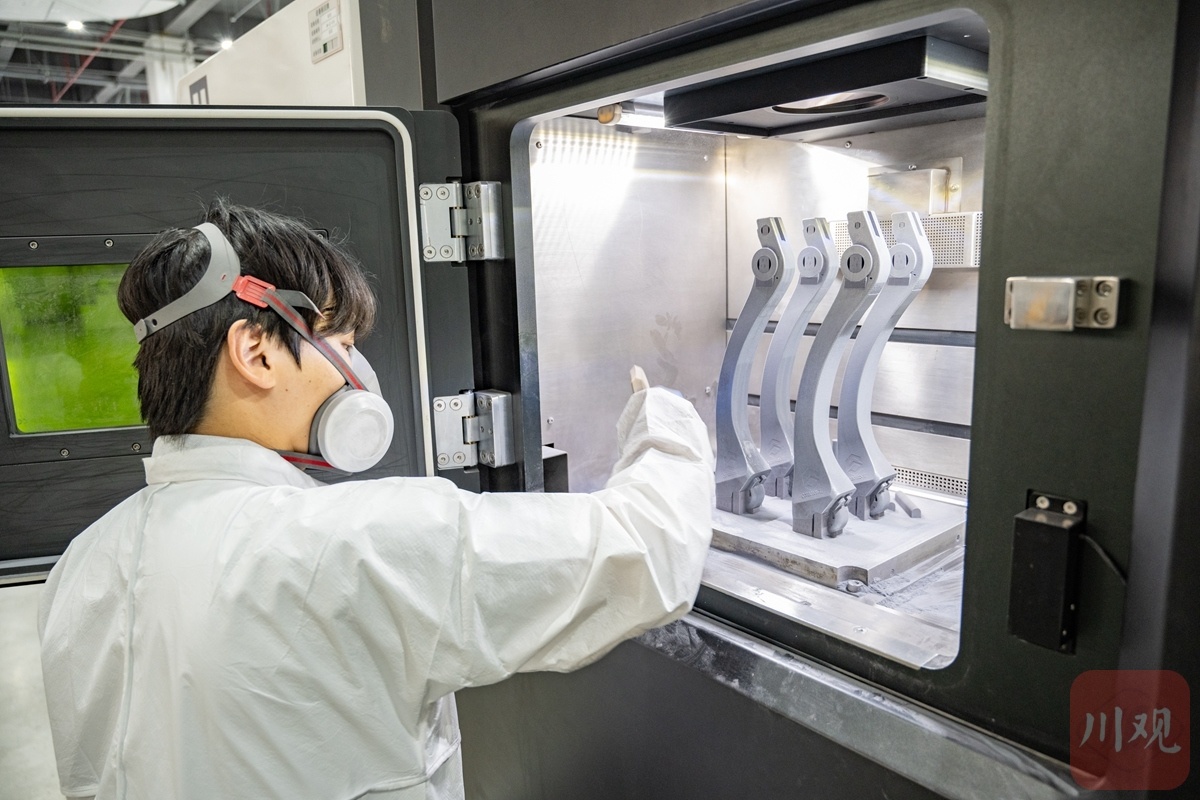

激光快速掃過,細密的金屬粉末堆疊,一根略帶弧度的“機器狗腿”逐漸成型。“五一”假期,四川五八增材科技有限公司(以下簡稱:五八增材)的“金屬3D打印機”仍忙碌運轉。“訂單不停,都是定制的精密零件。”工作人員說。

四川五八增材科技有限公司內,工作人員操作“金屬3D打印機”,正在“打印”機器狗的下肢。攝影/趙明

五八增材門口掛著另一張牌子——綿陽科技城新區中試快速成型服務中心。因為這張“牌子”,還在調試設備時,該公司就收獲了超1000萬元訂單。

什么是中試?為什么中試服務有這樣的魔力?

技術成果要實現量產制造,還需經過產品定型,這個完善生產工藝、材料配比、設備調試,乃至重構商業模型的過程,就是中試。“就是將菜譜變為菜品。”綿陽科技城新區管委會相關負責人說。

隨著創新團隊匯聚,綿陽科技城創新中心的停車位經常爆滿,中試服務需求更是迫在眉睫。由此,2024年9月,中國(綿陽)科技城中試服務公共平臺正式上線。

人才和資源也隨之聚攏。

五八增材就是平臺的最佳范例——既通過平臺提供服務,也是平臺的服務對象。其技術脫胎于在綿國有企業,原本顧慮訂單不足,而中試平臺帶來廣泛訂單,堅定了其創業想法。

該平臺已聚集119家中試服務機構,在其所在的綿陽科技城創新中心周邊3公里內,可解決中試所需的大部分服務。眾多創業團隊產品就近享受服務,可免去產品外送省外,縮短周期、降低成本。

平臺還帶來新的收獲。

采訪時,中試服務平臺負責人的電話鈴聲“此起彼伏”,“常有風投基金來找我們合作,平臺如同‘雷達’,為此新區管委會成立了1億元中試基金、5000萬元‘先投后股’專項資金。”

4月30日,走進綿陽科技城光子技術研究院(以下簡稱“光研院”)的電梯,可容納30人的巨大空間令人感到意外。“是為了方便運送光學設備。”工作人員說。

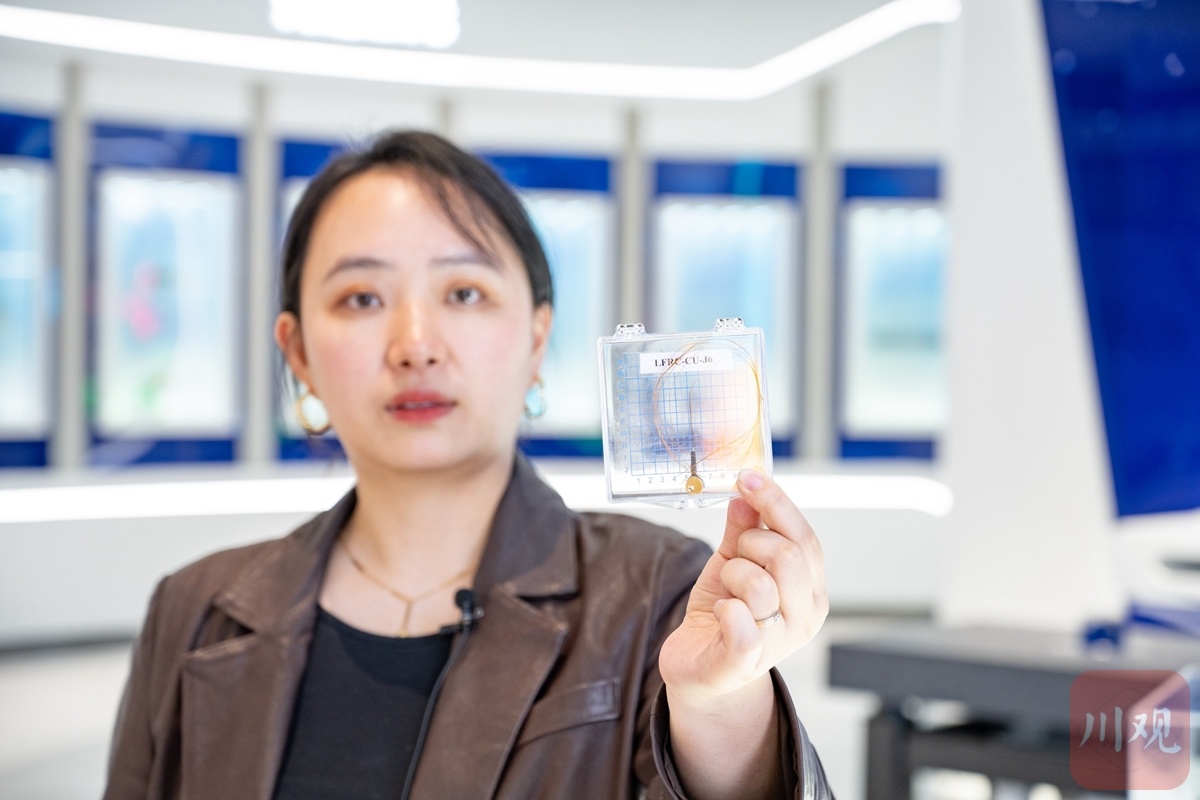

綿陽科技城光子技術研究院,工作人員手持的是一款抗磁型深低溫溫度傳感器,打破了國外壟斷,已在國內超導研發領域得到應用。 攝影/趙明

為搶占激光產業先機,游仙區與中國工程物理研究院激光聚變研究中心合作,共同成立光研院。通過共享成套設備、便于獲取技術支持,這里迅速推出了一批打破國外壟斷的產品,近期一款抗磁型深低溫溫度傳感器定型,已在國內超導研發領域得到應用。

人才強磁場 “帶土移植”讓創業無懼風險

在介紹中試快速成型服務時,五八增材設計人員王勇語調開始升高,對正在打印的樣品如數家珍。

從西北工業大學碩士研究生畢業后,他從山東來到綿陽,加入中國兵器裝備集團自動化研究所有限公司,此后,他所在的技術團隊創業孵化出五八增材。

4月,五八增材正式揭牌,王勇和同事們一起從國有企業到初創團隊。曾經的顧慮,被一項“帶土移植”的新政策所打消——團隊可以帶著科研成果參與創業,原編制為大家保留4年。“這樣的政策確實鼓舞人心。”王勇說。

這樣鼓勵科技創新的政策,在綿陽層出不窮。“瞄準科技創新引領產業創新的關鍵節點,我們不斷完善系列政策,全力暢通從新技術到新產業的轉化通道,哪里有‘痛點’‘堵點’,哪里就是我們發力的重點。我們還在起草新的政策,不斷推動政策體系的更新,全力以赴將綿陽打造為新技術策源地、新產業爆發地,實現科產深度融合。”綿陽科技局局長劉雨果說。

綿陽天儀空間科技有限公司內,工作人員正在通過衛星圖像進行地質監測。 攝影/趙明

以人為突破口,綿陽科技資源、良好生態等優勢得到釋放。數據顯示,2022至2024年,綿陽各類人才流入量達8.6萬名,較前三年增長153%,其中博士碩士超1.5萬名。

綿陽新青年們的到來,也推動城市公共服務加快升級。綿陽科技城創新中心是城市活力最旺的地方,周邊的城中村通過改造升級,變為美食街區、文化休閑等主題街區。

“過去這里咖啡店、公交車很少,現在無人公交車都有很多了,還有咖啡機器人。“王勇說。“五一”假期,許多外地小朋友專程來這里打卡,來看無人公交車和機器人“拉花”。

綿陽無人駕駛公交車正在行駛中。攝影/趙明

“我們在城市建設和更新中植入更多的青春元素,全力打造青年友好型園區。”綿陽科技城新區管委會相關負責人說。

得益于創新活力的釋放,最近3年來,綿陽地區生產總值增速一直位居全省前三名。

編輯:譚鵬